事務局からのお知らせ

事務局代表 挨拶 岩手県 医師支援推進室 医師支援推進担当課長 福士 昭より

「東日本大震災から5年 ~子どもたちの笑顔のために~」

平成23年3月11日。岩手・宮城・福島の3県に未曽有の被害をもたらした東日本大震災。

あれから5年の節目の日を迎えました。

あの日、あの津波は、私たちから、かけがえのない人や家族で過ごした大事な場所、思い出がいっぱい詰まった大切なものなど、全てを奪い去っていきました。

そして、5年の歳月が流れた今でも、深い悲しみが癒えることはありません。

津波の被害により深い傷跡を残した被災地では、街の復興と生活の再建に向けて槌音が鳴り響いていますが、まだまだ復興の途上にあり、今もなお、多くの方々が応急仮設住宅等での不自由な生活を余儀なくされるなど、被災者の生活は依然として厳しい状況におかれています。

このような中、私たちに希望の光を照らし、子どもたちの笑顔を取り戻すために、救いの手を差し伸べてくれたのが全国の小児科医師の皆様による温かいご支援でした。

これまでの幾多にわたるご支援に対し、この場をお借りして厚く御礼申し上げるとともに、本事業を支えてくださる学会関係者や関係大学の皆様、関係各位のご尽力に対し、深く敬意を表する次第です。

この事業をきっかけに生まれた被災地と全国の小児科医師の皆さんと結ばれた命の絆は、あの日から5年が経過した今もしっかりと受け継がれています。そして、その支援の輪はさらに広がり続けています。

これからも将来にわたって、子どもたちとそれを見守る全ての方々がそれぞれの地域で安心して健康で暮らせるよう、この事業が未来ある子どもたちの健やかな成長を支え、命をつなぐ希望の灯として、「ほそく ながく」ともし続けていけることを強く願っております。

今後とも、被災3県の9病院・施設へのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成28年3月11日

日本小児科学会会長 五十嵐 隆 先生よりコメント

日本小児救急医学会 災害医療委員会 東日本大震災継続支援ワーキンググループ(WG)の活動が5周年を迎えられたことをお慶び申し上げます。

同WGが東日本大震災で大打撃を受けた岩手県、宮城県、福島県の医療施設に、2015年9月末日までにのべ 1,119日、485件の医療支援をされてきたことに感謝いたします。地域の医療ニーズに合わせた医療支援を地道に途切れることなく実行することは簡単なことではありません。これまで同WGが支援をされてきた地域はもともと医療過疎の状況にあるところが多く、同WGの継続的な医療支援はそれらの地域に大きな助けとなったことは間違えありません。これからも医療支援の必要な状況にある地域は少なくなく、同WGが活動を続けられることを願っております。また、日本小児科学会としても同WGの活動をこれからも支援したいと考えます。

特別企画 あの日

特別企画 あの頃

5年を迎えるに当たり、当時を振り返ります

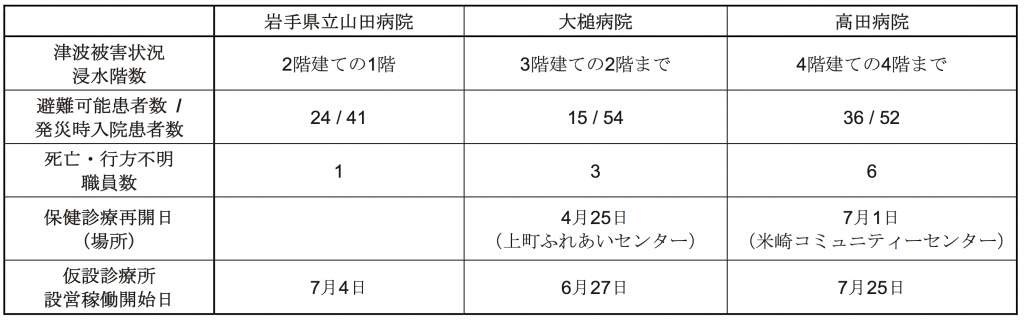

下記は、「日本小児救急医学会・東日本大震災支援特別委員会最終報告 岩手県活動報告」からの一節です

「6歳と4歳の姉妹です.主訴は2人とも鼻汁 咳 嗽などで普通に風邪薬を持って帰っていただいた のですが,薬待ちの間,母親から相談をうけまし た.内容は姉の妹に対する暴力がひどいというこ と.妹の頭をかなり強く踏み付けたりするそうで 慌てて親が制止するそうです.また暴力以外には 朝と夕方に表で大声をあげながら走り回ったりす るとのことでした.その姉は被災時,高台の上か ら屋根の上に人間が乗ったまま流されていくのを 見ていたそうです.母親は,姉がそういったことを目撃してしまったことが原因で,

『ヒトはここまでやると傷ついてしまうという 箍(たが)というか,基準が壊れてしまったよう なんです』

と表現していました.現在,心のケアにつな がっております.母親は診療室で相談できたこと でかなり気分が楽になったと,帰って行きました.」

折しも、昨日のニュースでは東松島の小学生が5年経ち、胸にしまい込んでいたトラウマを語りはじめている、という報道がなされていました

報告書にあるお子様は、元気なのでしょうか?こころの底にあるものを引き出すのではなく、わき上がってくるものを受け止める環境が必要なのでしょうね

報告書のリンクは、こちら